| Les sociétés à rêves |

| Giordana Charuty , Science et Avenir Hors-Série Le Rêve Dec. 96 |

|

LE REVE COMME PHENOMENE SOCIOCULTUREL |

||

|

||

|

J'avais une amie, il y a sept ou huit ans. On se racontait nos rêves. Et puis, au fur et à mesure, on s'est moins raconté. Maintenant, elle voit un psychiatre et moi un analyste, alors c'est terminé. " C'est par ce genre de récit que dans nos sociétés l'ethnologue appréhende le rêve. Pour avoir recueilli de nombreux témoignages semblables, le plus souvent féminins, il en déduira que raconter ses rêves est une activité qui s'inscrit dans un type particulier de relation sociale (le lien d'amitié) souvent associé à un âge de la vie. Mais ces récits suggèrent aussi autre chose: se soumettre à une cure psychique psychanalyse ou psychothérapie - modifie l'usage social que nous faisons du rêve. Celui-ci quitte la sphère sociale de l'intimité pour devenir un instrument d'exploration de sa propre subjectivité. Qu'il se tourne vers l'Europe ou choisisse de décrire et comprendre des sociétés lointaines, l'ethnologue définit l'expérience onirique non comme une activité physiologique ou psychique - ce qu'elle est aussi bien sûr -, mais comme un domaine de la vie en société. Son analyse porte sur l'intégration des récits de rêve dans l'espace social, les différentes catégories d'expérience onirique admises dans une culture, le statut accordé aux perceptions du rêve, les modalités de leur interprétation et les usages sociaux propres à chaque culture. C'est dire que rêver ne renvoie pas seulement à l'intimité du rêveur, libéré des contraintes de la conscience éveillée; il s'agit aussi d'une activité collective, soumise à des modelages culturels qui définissent, pour chaque société, ce que sont l'expérience et l'imagerie oniriques. Les premiers ethnologues qui, sous l'influence de la psychanalyse, se sont intéressés à l'expérience du rêve dans les sociétés dites primitives entendaient démontrer l'universalité de son symbolisme à travers l'existence de " rêves-types ", dépositaires dans toutes les cultures d'une même signification et manifestation de l'universalité de l'esprit humain. Des enquêtes de terrain ont été conduites dans des " sociétés à rêve ", c'est-à-dire des sociétés qui codifient de manière précise les diverses catégories d'expériences visionnaires et oniriques et leurs emplois légitimes. Ces études ont révélé la pluralité des conceptions indigènes du rêve en relation avec les conceptions de la personne et du monde, ainsi que la diversité de ses usages intellectuels et sociaux. Parmi ceux qui sont le plus souvent évoqués, on peut mentionner l'initiation juvénile, l'accès aux pouvoirs politique, religieux ou magique, la transmission du savoir mythique, l'invention de nouveaux rites, la création d'objets rituels ou esthétiques. Ces usages ne sont pas absents des sociétés occidentales : si le christianisme a disqualifié les devins et les rêves des individus ordinaires, il a longtemps admis l'existence de rêveurs prestigieux, les saints et les rois, dont les songes ont une valeur prophétique. Malgré la condamnation de l'Eglise, la tradition gréco-latine d'oniromancie, élaborée entre les IIe et le Ve siècles par Artémidore, Valère Maxime et Macrobe, est reprise à la Renaissance à travers des ouvrages qui s'adressent à des publics plus ou moins savants. Sa transmission sera ensuite assurée par la littérature de colportage puis par les éditions spécialisées dans les traités de magie ou les manuels de santé à usage féminin. En Italie, certains de ces textes, tel Le Livre des songes, diffusé tout au long des XIXe et XXe siècles, se présentent comme des manuels de techniques pour jouer au loto. Il s'agit de procédures pour traduire en nombres à jouer des événements étranges parmi lesquels figurent en bonne place les images du rêve. Une origine mythique est attribuée à ces manuels de magie qui se présentent comme écrits de la main de Paracelse, Pie de La Mirandole, Agrippa ou Salomon. Nous admettons spontanément que le rêve est une activité de la conscience endormie, renvoyant exclusivement au dormeur. Pourtant, cette représentation n'a pas effacé d'autres conceptions qui appréhendent l'activité onirique comme une expérience de dissociation temporaire de la personne, favorisant l'évasion de l'âme ou de l'esprit hors du corps. A côté de la tradition médiévale du " voyage de l'âme dans l'au-delà ", reprise sous une forme littéraire par Le Roman de la rose et La Divine comédie de Dante, une tradition orale active explicite, sous forme de récits d'expérience, le statut du rêveur et les procédures d'interprétation permettant de déchiffrer le sens des rêves. En Europe la tradition narrative recueillie par les folkloristes à la fin du siècle dernier définit ainsi le rêve comme une sortie de l'âme hors du corps. Voici le récit recueilli dans les Landes par Félix Arnaudin, en 1881 : " Un jour, deux hommes voyageaient ensemble. Comme ils s'étaient arrêtés en chemin pour laisser tomber la chaleur, l'un d'eux s'endormit à l'ombre. Tandis que l'homme dormait , l'autre vit une mouche sortir de la bouche de son compagnon et entrer dans le squelette d'une tête de cheval qui se trouvait par là. Et cette mouche tourna dans cette tête de cheval dont elle visita tous les recoins. Puis elle revint dans la bouche du dormeur. Celui-ci dit à son réveil : "Si tu savais le beau rêve que je viens de faire ! J'ai rêvé que j'étais dans un château où il y avait une infinité de chambres, toutes plus belles les unes que les autres : jamais tu ne voudrais le croire. Et sous ce château était enterré un grand trésor. " L'autre lui dit alors: "Veux-tu que je te dise où tu es allé ? Tu es allé dans cette tête de cheval... J'ai vu ton âme sortir de ta bouche sous la forme d'une mouche et se promener dans tous les recoins de ces ossements, puis elle est entrée dans ta bouche. " Alors, ces deux hommes soulevèrent cette tête et creusèrent dessous, et ils découvrirent le trésor. " Ce récit met en place un dispositif expérimental - un dormeur et un observateur - pour définir, à partir d'un double point de vue, subjectif et objectif, le rêve comme sortie de l'âme sous forme animale et la réalité onirique comme une réalité métaphorique. D'autres récits, regroupés sous le titre du Rêve de trésor sur le pont, mettent en scène un déplacement réel, entrepris à la suite d'un rêve dont le sens advient cette fois encore au rêveur par la médiation d'un tiers. En voici une version résumée, célèbre en Allemagne : " Un pauvre homme rêve d'un pont particulier, dans une ville lointaine, où il doit se rendre pour faire fortune, trouver un trésor ou le bonheur, et comme le rêve se répète plusieurs fois il finit par se rendre sur le pont où il ne trouve rien du tout. Furieux de sa mésaventure, il est sur le point de rentrer quand il rencontre un seigneur qui lui demande ce qu'il cherche. Le pauvre homme lui raconte son rêve et le seigneur se moque de sa crédulité en lui disant : "Moi aussi, j'ai rêvé que je devais me rendre dans tel et tel endroit et lever un trésor sous tel et tel arbre; mais je n'y crois pas, les rêves ne sont que mensonges!" Le pauvre homme est tout étonné car l'endroit que l'étranger lui indique est son lieu natal et l'arbre lui appartient. Il s'en retourne et y trouve le trésor! " Dans le cas où le rêve met en scène deux rêveurs, le récit du rêve a valeur de demi-vérité; il faut ajuster les deux rêves comme on ajuste les deux moitiés du symbole. Ces conceptions ne sont pas propres aux anciennes sociétés paysannes; elles se retrouvent dans l'expérience sociale contemporaine, dans diverses traditions culturelles qui, toutes, érigent le rêve, son récit et son interprétation au rang de technique de régulation des dysfonctionnements de la vie sociale. Le pouvoir de rêver et d'interpréter les rêves est inégalement partagé. Il s'agit, en Europe, d'une compétence essentiellement féminine. Les enquêtes conduites en Italie, en Corse, en Grèce, comme dans le Midi de la France, montrent la permanence de la fonction sociale de " rêveuse " et d'interprète des rêves. Celle-ci s'appuie sur la valeur prémonitoire accordée aux rêves. Mais par là il faut entendre la mise en oeuvre, par les rêveuses, de procédures de symbolisation pour donner sens, a posteriori, à des événements malheureux qui affectent leur famille ou leur voisinage, en les raccordant à leurs propres perceptions oniriques. A moins qu'il ne s'agisse d'utiliser ses rêves ou ceux d'autrui pour orienter des décisions concernant la vie domestique, les relations familiales, des problèmes économiques. Cette compétence est définie comme une capacité de voyance, c'est-à-dire d'accès à l'invisible, spécifique aux femmes dans la mesure où elle se rattache aux représentations populaires de la physiologie féminine. Les différents états du corps féminin, et notamment ses pouvoirs de fécondité, sont en effet définis en termes de vision: " voir " c'est avoir ses règles, " ne plus voir " qualifie la femme ménopausée. Par là même toutes les femmes sont un peu magiciennes, leur fertilité les fait accéder à un monde autre et cette communication avec l'au-delà permet de donner sens aux aléas de ce monde-ci. Cependant la maîtrise de cette compétence n'a rien de spontané. Elle fait l'objet d'un apprentissage, par transmission orale au sein de la famille, par le biais de la fréquentation d'autres spécialistes des arts divinatoires voyantes, tireuses de cartes, magnétiseuses -, ou encore par la consultation de modes d'emploi imprimés. Selon le public auquel ils s'adressent, ces écrits peuvent reprendre, en l'actualisant, l'ancienne tradition onirocritique héritée de l'Antiquité, ou mettre en oeuvre une adaptation vulgarisée de la psychanalyse freudienne ou jungienne. Ainsi définie, la " rêveuse " exerce ses pouvoirs d'abord au sein de la famille. Elle se prévaut de ses rêves et de ceux des autres membres de la famille, dont elle garde la mémoire, pour redéfinir la place et les devoirs de chacun aux moments critiques de l'histoire familiale, tout en évitant d'assumer la responsabilité directe du contrôle social qu'elle exerce. Mais cette compétence, en milieu urbain, peut s'élargir au groupe de travail féminin, qu'il s'agisse d'un bureau ou bien d'un atelier. Outre le maintien ou la restauration des liens familiaux entre vivants, le rêve conserve une dimension religieuse lorsqu'il s'inscrit dans l'ensemble des techniques qui permettent aux vivants de communiquer avec l'au-delà et d'agir sur le devenir des défunts dans l'autre monde. Cette dimension de l'activité onirique est une des attributions essentielles des rêveuses mais elle fait également partie de l'expérience commune. Ce qui est perçu en rêve est doté d'une réalité objective non parce qu'on ne ferait pas la distinction entre le réel et l'imaginaire mais parce que, dans le rêve, le dormeur a accès à un monde et à un savoir autres, qui se trouvent en étroite affinité avec le monde et le savoir des morts. Deux modalités d'accès sont attestées: soit le rêveur est visité par les morts, soit l'âme du rêveur, libérée des contraintes du corps, se trouve transportée dans l'ailleurs, ce qui témoigne de la permanence, dans les cultures occidentales, d'une conception plurielle de la personne, susceptible de dissociation temporaire, renouant ainsi avec les représentations les plus communément admises dans d'autres cultures. Dans tous les cas, que les dormeurs soient visités ou que leur esprit voyage en d'autres lieux, les techniques de production d'images oniriques sont des techniques d'interrogation du destin, qui permettent de se déterminer dans le cadre de situations hasardeuses. L'utilisation de clefs des songes permet d'identifier et de sélectionner des images signifiantes, dans le flot mouvant de l'imagerie onirique spontanément produite. Mais, contrairement à ce que suggère leur présentation qui associe de manière stable un signifiant à un signifié, l'usage social qui en est fait se présente comme la mise en oeuvre rétrospective de procédures de symbolisation, pour traiter des événements, le plus souvent malheureux - accident, mort, maladie -en les faisant apparaître comme préfigurés dans l'expérience nocturne et donc, par là même, nécessaires. Les images bénéfiques correspondent à des représentations métaphoriques du paradis, et les images maléfiques à celles de l'enfer. Ce code visuel reproduit ainsi les différents lieux de l'au-delà tels que, dans le christianisme coutumier, le défunt les parcourt après sa mort, pour atteindre le lieu du repos. Mais il existe aussi d'autres codes, comme celui, auditif, qui consiste à écrire les bruits que l'on entend durant la récitation de la neuvaine, pour les comparer aux bruits que l'on aura entendu dans le rêve qui suivra. D'autres techniques modifient le rapport entre expérience nocturne et réalité diurne. Le récit du rêve au réveil permet d'activer ou au contraire de désamorcer sa valeur prédictive : selon que le rêve est jugé faste ou néfaste, il convient de le communiquer ou de le taire. Les domaines de la réalité qui sont ainsi soumis à la sanction du rêve recoupent ceux que l'on soumet habituellement à la divination : la vie amoureuse, la réussite aux examens, une décision d'ordre économique et, bien sûr, la communication avec les défunts, qui relève du travail de deuil mais permet également aux vivants d'agir sur le destin des morts. Rêver participe ainsi de ces arts de l'existence pratiqués par les sociétés anciennes pour maîtriser l'aléatoire, mais dont l'ethnographie montre justement qu'ils sont toujours actifs dans les sociétés contemporaines. Pour en savoir plus

|

|

Le Temps du rêve |

|

|

|

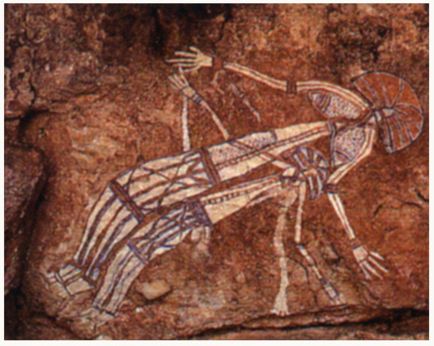

Cette peinture du rocher de Nourlangie, en Australie, représente la mère du Temps du rêve accompagnée du peuple des Etoiles. Dans la mythologie aborigène, le Temps du rêve est la lointaine époque " idéale " où vivait cette mère fondatrice. |

|

Le songe fondateur des aborigènes |

|

|

|

Le rêve en tant que divinité Les premières enquêtes d'anthrophologie

psychanalytique ont eu lieu auprès des aborigènes

australiens. A la fin du XIXe siècle, lorsque les premiers missionnaires s'installèrent en Australie parmi les aborigènes Arandas, il se trouvèrent confrontés à un terme qui revenait sans cesse: alchera, qu'ils traduisirent par Dieu. Aux alentours de 1925, l'ethnologue Baldwin Spencer découvrit que le mot utilisé renvoyait à tout ce qui est associé aux temps fondateurs, mythiques, lointains et mystérieux, en d'autres termes aux rêves. Il semble en effet que pour les Arandas, tout ce qui les entoure, tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils font procède de ce qui a été établi dans le passé, et remonte, selon l'expression de l'ethnologue américain Radcliffe Brown, à l '" aurore du monde ". Demander à un Aranda quel était son rêve revient à le questionner sur son totem culturel ou le nom du grand mythe et du rituel auquel il a été invité. Chez les aborigènes d'Australie tout procède en effet du rêve: un ancêtre est un " être du rêve ". Le rêve renvoie avant tout à une temporalité originaire, à un état passé; les hommes sont censés soutenir sa perpétuation en réitérant les actes ancestraux transmis de génération en génération. Chez leurs voisins Warlpiris, comme l'a décrit l'ethnologue Barbara Glowczewki, si le rêve est Loi, ce n'est pas parce que les hommes font " comme dans le rêve ", mais parce qu'ils le " suivent à la trace "; leurs actions consistent à transformer les images rêvées en les actualisant par des gestes les rites -, qui viennent donner sens aux mots - les mythes. Rêve-pluie-eau arrivé après Rêve-éclair, croisant d'autres rêves, tels Homme-initié ou Bâton-à-fouir, Rêve-varan du séducteur ou de la séduite, sans qu'il n'y ait de cesse les " esprits-enfants " (kurruwalpa), gardiens du rêve de leurs pères, s'incarnent dans les hommes qui produisent des images-forces, (kuruwarri) par leurs rites, actualisant ainsi les noms et les itinéraires totémiques (jukurrpa). Les aborigènes d'Australie vivront tant que vivront leurs rêves. " The Aranda ", de Baldwin Spencer,

Londres, 1927. Pascal Dibie, ethnologue à l'université de Paris-VII |

| Pratique chrétienne |

|

|

|

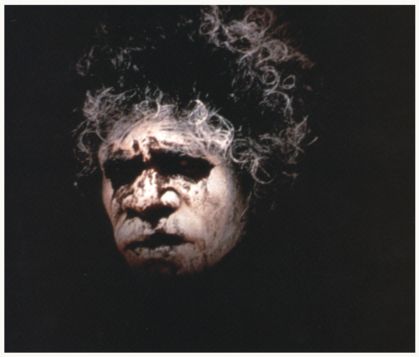

En Italie du Sud, c'est aux saints que l'on demande d'envoyer les rêves. On implore sainte Hélène, sainte Rita ou saint Jean en énonçant le code visuel qui permettra le déchiffrement des images oniriques: " Oh sainte Rita, vierge et fiancée, / L'âme au ciel et le corps à Gaeta, /Par ta sainteté, par ta virginité, / Viens-moi en songe et dis-moi la vérité, /Ma sainte Rita, si c'est bon, / Eglise préparée, ornée et table apprêtée, / Si c'est mauvais, fossés et précipices. " |

|

Islam: la domestication des rêves |

|

|

|

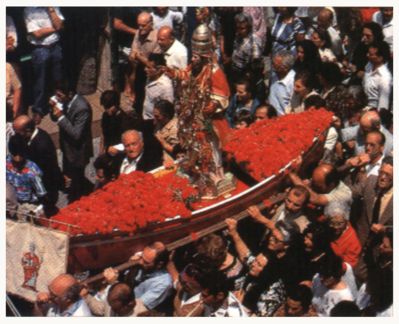

Le bonheur par le rêve Un des premiers ouvrages musulmans consacrés

aux rêves s'intitulait : Dans les années cinquante, l'ethnologue Bohumil Holas étudia " quelques recettes employées au Sénégal pour provoquer les rêves ", recettes qui seraient encore utilisées aujourd'hui. Holas montre qu'une tradition s'est installée très tôt dans le monde musulman pour " domestiquer " les rêves des croyants. Pour provoquer les rêves au Sénégal, il faut d'abord trouver le " bon lieu ". Comme pour la prière, il est essentiel que l'endroit où l'on se couche soit propre. La nuit, la proximité des tombes est recommandée, et pour les femmes celles des grands marabouts. Si tous les mois du calendrier lunaire sont favorables au rêve, nisan (avril) est, semble-t-il, le plus propice. Bien sûr, rêver sur commande est le résultat de techniques préparatoires. Il est recommandé de citer des versets du Coran avant de se coucher, notamment ceux du premier livre saint, le Fatiha, qu'il faudra dire sept fois, ou de prononcer cent fois " Que Dieu me pardonne " ou encore d'égrener vingt et une fois de suite les neuf noms de Dieu. Aux récitations s'ajoute la gestuelle suivante: chuchoter son désir particulier en cachant la bouche de la main droite, puis de se coucher sur le côté droit, cette même main sous l'oreiller. Si cela ne suffit pas à entrer dans le rêve, certaines plantes communes au Sénégal peuvent y aider: la racine de bakis ou le sindiégne. Dents serrées au moment ou l'on s'endort, une solution d'eau salée ou quelques fumigations de miel et d'encens donneront des visions de terreur: démons, morts et êtres surnaturels assurés. On peut aussi se couvrir le visage de kaoulane (kaolin), de myrrhe liquide ou s'enduire de toute autre potion opiacée pour rejoindre et résister aux mauvais djou (esprits), à condition bien sûr de s'être protégé par quelques talismans que l'on aura pris soin de placer dans et sous sa couche, pour que tous ces voyages nocturnes restent favorables au croyant. P. D. |

|

Songes démoniaques en Chine |

|

|

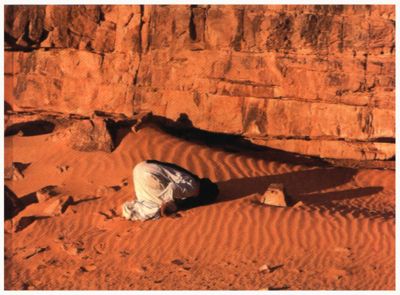

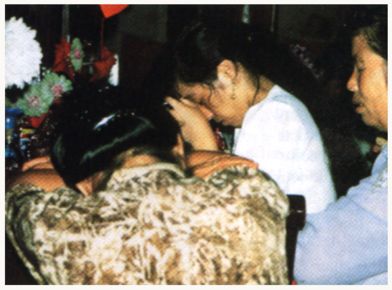

Captation de rêve Sur l'autel des Neuf Immortels du temple des Pierres

et des Bambous, En Chine, des temples intégrant des panthéons bouddhistes et taoïstes sont à nouveau le lieu de pèlerinages pour susciter des rêves divinatoires. Tel est le cas du temple des Pierres et des Bambous, dans la province du Fujian, dont la première construction remonte au IXe siècle. L'ascension au sanctuaire, situé au sommet d'une montagne, est elle-même ponctuée de consultations de devins. Au terme de la montée, le pèlerin passera une ou plusieurs nuits dans le temple pour recevoir le message transmis par les âmes divines durant son sommeil. Pour être sûr que le rêve obtenu correspond bien à la question que l'on soumet aux dieux, on peut recourir à des " rêveurs professionnels " : des femmes médiums ou bien des enfants de la famille. Les raisons de venir rêver sont les mêmes que celles qui conduisent à consulter un médium ou un chaman : obtenir un diagnostic et des remèdes en cas de maladie, définir la conduite à adopter dans la vie sociale, les affaires, le métier. Le pèlerinage contemporain s'inscrit ainsi dans une tradition qui, depuis la plus haute Antiquité, accorde une extrême importance à la divination en général et au rêve en particulier, assimilé à un voyage de l'âme qui s'extériorise pour communiquer avec les puissances divines. Mais, l'ascension au sanctuaire est perçue comme une forme d'exaltation du linggan, l'énergie vitale du pèlerin qui entre en contact avec les propriétés géomantiques de la montagne elle-même, puisque l'univers est assimilé à un corps parcouru de flux vitaux. Ces techniques de raffinement permettent à l'âme la plus spirituelle de s'extérioriser pour fusionner avec les âmes divines. Le rêve accordé par les dieux vient alors consacrer cette fusion, mais on doit se garder des rêves parasites envoyés par les démons. Enfin, il arrive que l'on ne puisse pas rêver et ceci sera interprété comme un refus des dieux, venant sanctionner un défaut d'énergie ou des fautes cachées. G. C. |

|

Consultation onirique |

|

|

|

Cette scène a été photographiée

en Pologne, au début du siècle. |

|

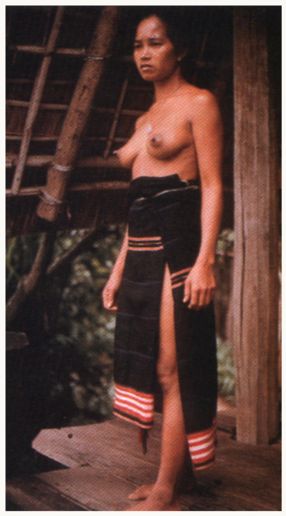

Les voyages oniriques des Joraïs |

|

|

Les Joraïs, qui constituent sans doute la plus importante minorité ethnique du Vietnam, ont une science onirique particulière. L'être humain est vu comme un couple composé de pô + böngat, en quelque sorte le " corps + le moi que la mort ne détruit pas ". Pendant le sommeil, le pô est allongé sur la natte et il arrive que le böngat parte se promener; ce qu'il voit alors en voyage nourrit les images du rêve. Chez les Joraïs, ces images sont souvent décrites au réveil pour que le dormeur puisse se " libérer " du rêve par des stéréotypes presque aussi traditionnels que le langage des mythes. Bien sûr, la sortie de böngat est toujours risquée: brève, il s'agit d'un rêve; longue, elle révèle la maladie et peut-être la mort. A moins que böngat n'entraîne pô avec lui, auquel cas l'homme devient fou ! Les Joraïs rêvent parfois de divinités yang, qui apparaissent habituellement comme des " humains-étrangers ". Au réveil, il faut raconter son rêve aux anciens pour savoir si yang a employé une " parole directe ". Voir une canne à pêche par exemple est un rêve direct: il faut aller pêcher. Rêver de divinités ou de défunts de son sexe n'est habituellement pas très dangereux, mais s'ils sont de l'autre sexe, on risque d'entrer en folie. Il faut faire le récit libératoire de ces rêves, se faire sauver par la parole afin de réintégrer la norme rassurante de l'ordre social joraï. Il arrive que des images resurgissent dans un rêve suivant, accrochant un nouveau thème et ceci indéfiniment, comme dans le récit d'un mythe. Il se peut, au contraire, que le rêve s'arrête net sur l'amorce d'une séquence déjà vue dans un rêve précédent; autre façon de mimer les longs récits de la tradition qui ne finissent jamais et se terminent par une allusion au fait que l ' " on connaît la suite... ". La vision onirique des Joraïs a souvent valeur de décision: en cas de proposition de mariage, le rêve de la nuit suivante indiquera s'il faut l'accepter ou non. Bien évidemment, comme dans de nombreuses sociétés traditionnelles, le rêve constitue avant tout pour les Jörais une technique de cure, où les associations de sens et de sons (entendre le gong), forgent la justesse de la parole d'une société. " Forêt, femme, folie une traversée de l'imaginaire joraï, " de Jacques Dournes, Aubier Montaigne, 1978. P. D. |

|

Guajiros, les praticiens du rêve |

|

|

|

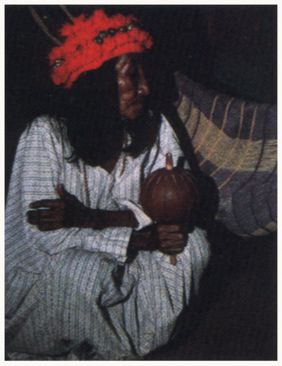

Chaman guajiro Les rêves sont soumis à une interprétation

collective au sein du groupe familial ou local. Dans la Guajira, péninsule partagée entre la Colombie et le Venezuela vivent les Indiens Guajiros, " praticiens du rêve ", selon l'expression de l'ethnologue Michel Perrin. Le rêve est un vagabondage nocturne de l'âme qui peut annoncer la maladie ou la mort. Le terme rêver définit " une rencontre avec un double ". Chaque Guajiro a son double et chaque événement est anticipé sous la forme de reflets ou d'ombres hors d'atteinte dans les conditions ordinaires. L'âme peut aller se perdre dans le " monde-autre " peuplé de dieux, d'ancêtres, de créatures fantastiques. Mais du vivant d'un être, les âmes se fondent en Rêve, dont elles sont la substance même. Cette substance, Rêve la répartira ensuite entre les âmes des nouveau-nés, les esprits des chamans et les songes individuels. Le cauchemar est un émissaire violent de Rêve, " comme quelqu'un qui, arrivant très vite, vous bouche le nez et vous étouffe ". Les songes ordonnent le passé et décident de l'avenir de chacun. Chaque image onirique est interprétable selon un système de correspondance propre au monde symbolique des Guajiros. Une chèvre vue en rêve égale un jeune garçon, un taureau un homme, une jument, une vache, une femme, etc. Si en rêve un renard vous mord, vous entrerez en conflit avec un membre du clan Hinnu, associé au renard. Bien sûr, des configurations plus complexes résultent de la combinaison de rapports où la clef des songes appartient davantage au chaman qu'au rêveur. Mais Rêve commande et bien des songes sont prescrits; y surseoir fait courir un grand risque à l'homme qui a reçu les ordres de Rêve P.D. " Les Praticiens du rêve ", de Michel Perrin, PUF, 1992. |